Optical simulation room(4)

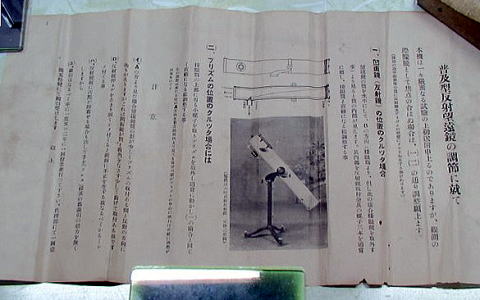

■中村要氏設計のハーシェルニュートン式望遠鏡

双望会の帰り、豊橋の古物商で A川さんがゲットした謎の望遠鏡。年代物っぽかったのですが、昭和の初期、あの中村要氏の監修による望遠鏡だとわかりました。口径は70mm、F11ということです。(シミュレーションの数値のほうが間違っていました)

http://www.astrophotoclub.com/nakamurakaname/nakamurakaname.htm

http://yumarin7.sakura.ne.jp/telbbsp/joyfulyy.cgi?getno=2733#getno2733

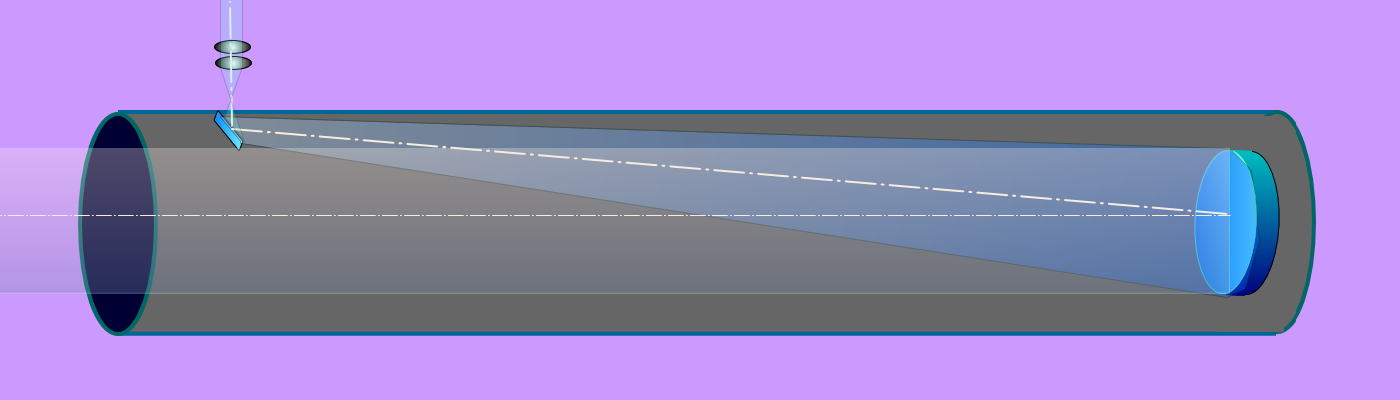

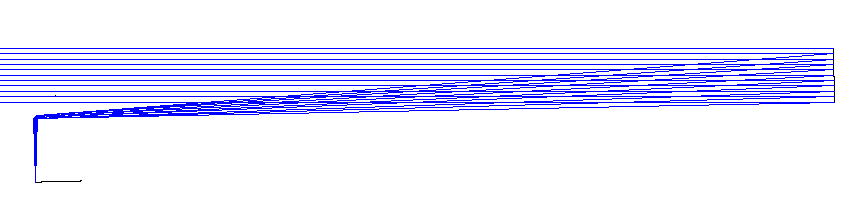

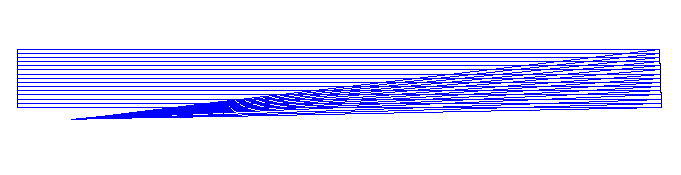

現物は軍用色に塗装されていますがオリジナルは白だったようです。戦時中に誰かが塗り直したのでしょうか。少し傷んでいるようでしたが歴史的な価値があるのでぜひリメイクしていただきたいものです。ハーシェルニュートン式という、中央遮蔽の無い珍しい光学系なのでどんな性能なのかシミュレーションしてみました。構造はこんな感じです。

由緒正しいものです。

シミュレーションした仕様

口径 50mm 焦点距離 800mm(F16)

倍率 付属のH12.5で 64倍

別売の 9mmアイピースで 84倍

6mmアイピースで 133倍に可変

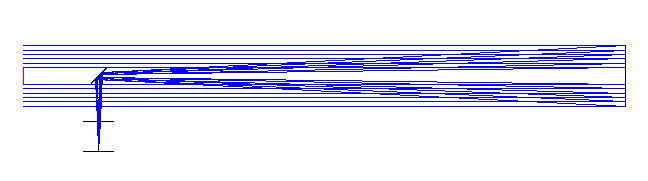

A川さんのは口径70mm(焦点距離770mm)だったようですね。シミュレーションは口径50mm(焦点距離770mm)で計算しました。昭和初期ではアルミニウムはまだ一般的な金属ではなかったので、ガラスに鍍銀されていたものと思われます。それでも主鏡も斜鏡もまだ入手が困難な時代だったと思います。(良質な色消しの対物レンズだとなおさらでしょう) 中央遮蔽のないハーシェル式は 口径を最大限に生かし、斜鏡の楕円形状を削らなくて良いメリットが大きかったのでしょうね。下図のような細長い光学系ですが、斜鏡を鏡筒内にオフセットして置いているため、鏡筒はそこそこ太く立派に見えます。

付属のH12.5mmアイピースの見かけ視野40度として、実視野は0.625度です。

ハーシェル式では光路の太さがとれないため、これが最低倍率になります。斜鏡がこの視野を確保できる条件で作図すると主鏡の傾きは1.5度。つまり主光線は主鏡の本来の光軸から1.5度傾いた光線が光軸になります。 そのため、F16といっても、非点収差とコマ収差の影響を強く受けます。

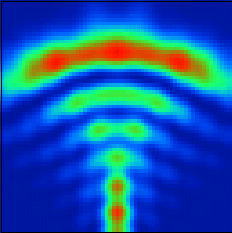

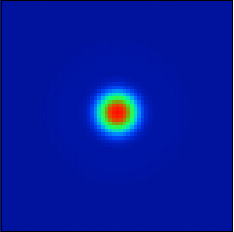

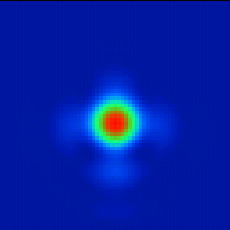

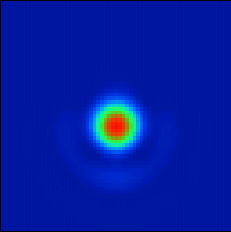

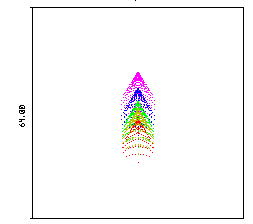

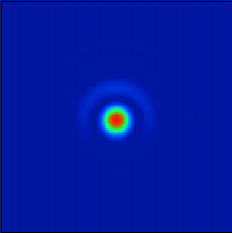

←左は無遮蔽で主鏡の光軸上の星像の波動シミュレーションです。(一辺64ミクロン)

50mm口径の理想像です。

回折像のピークの高さを示すストレール比は1.00(理想結像)です。

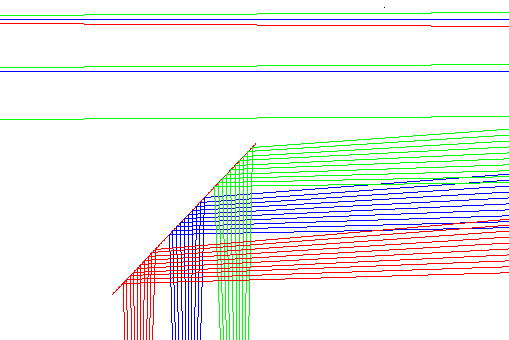

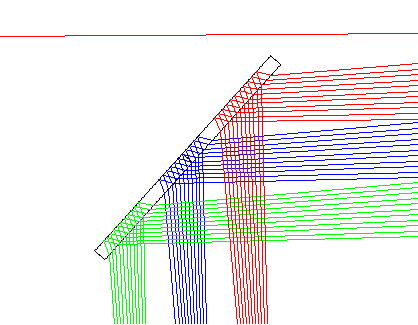

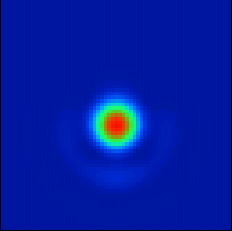

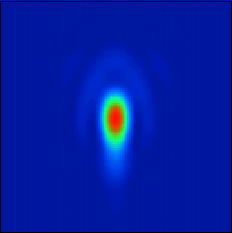

↑上の3つは、ハーシェルニュートン式の星像の波動シミュレーションです。(一辺64ミクロンの図)

真ん中のSPOT画像が ハーシェルニュートン式の視野中央の星像。

左右はH12.5mmアイピース装着時の視野の両端の星像。

ストレール比は 左から0.85、0.65、0.38 しかありません。

残存収差量はRMS値で0.064λ。そのうち非点収差が0.058λ、コマ収差が0.026λ。とくに非点収差(十文字状のニジミ)が星像の質を落としています。視野中央のストレール比が0.65というのはちょっといただけません。50mmで64倍であれば星像つづくの回折が見える倍率ですのでシャープさをやや欠いた星像になっていると思います。

(2009年6月13日)

※普通のスポットダイヤグラムでは実際のスポット像とイメージが異なるので波動光学スポットシミュレーションをしています。また、収差は単純な球面収差でないのでP−V値(何ラムダという言い方)ではその程度を評価できないため収差量はRMS値を使っています。ストレール比(ストレールレシオ)についてはここを参照してください。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%82%AA

製作誤差が全くないときの理論値です。

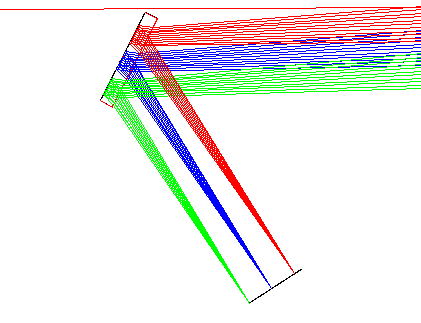

■収差の改善(その1)

当時でも採れる方法を使って、十文字状に肥大した星像を改善する方法を考えてみました。

副鏡を厚み1mmの裏面反射にして傾斜した平行平面ガラスを透過させることで非点収差をキャンセルしてほぼ0にすることができます。裏面反射のミラーなら当時でも入手できたはずです。ただしコマ収差は曲率をもつものを入れないと改善できないようです。

斜鏡部分の拡大

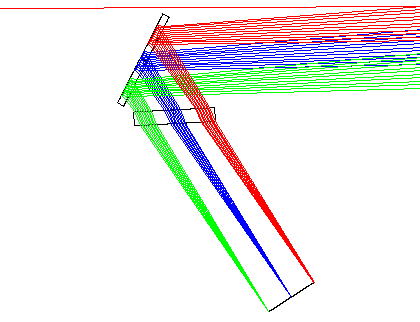

■収差の改善(その2 & その3)

複鏡の入射角を45度から30度に変えると、副鏡の厚みが2.5mmのときに非点収差が0になります。 もう少し厚いものを使いたい場合は入射角をさらに小さくすれば良いわけですが、傾斜したガラスを通ることによる色収差(斜面に沿う方向の色ニジミ)が次第に増えてきます。この場合光はガラスの中を往復するため5mmの厚みの斜めガラスを通過します。

この色ニジミを除去したいときは反対方向の斜めガラスをいれてキャンセルさせます。1.25mmの副鏡と2.5mmの斜めガラスの組み合わせにします。でも単純こそが美点のハーシェル式でここまでやるか?という疑問が起きますね。ガラス表面の反射防止コーティングが無いと多重反射によるゴーストでコントラストが低下するはずです。中村要氏の時代にはコート技術は無かったので採用はできても害のほうが多かったでしょう。

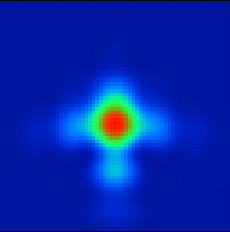

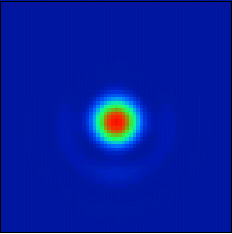

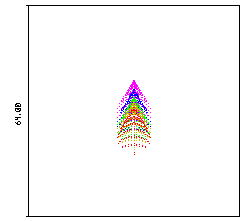

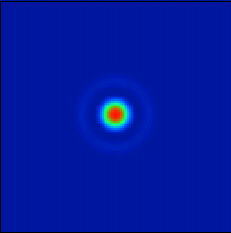

↑ 波動計算は単色光のため色ニジミは表現できていないため、3通りの改善案の結果はほぼ同じで星像はこのくらいまで良くなります。 ただし前述のようにコマ収差は残っています。ストレール比は 左0.74、中央0.95、右0.49 です。

中村氏オリジナル

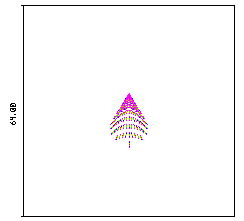

↑ スポットダイヤグラム(幾何計算)で視野中心の星像を計算したもの。

色ニジミの程度が比較できますが、光の回折を考慮してないので回折限界に近いところでの星像スポットの形状はアテになりません。

昭和の初期、小口径のアクロマートレンズさえ簡単には購入できなかったでしょうから、このような簡便な方法で実用的な天体望遠鏡を普及させようとした中村要氏の努力には頭が下がります。

引き続き大口径化した場合や、Fを明るくした場合、そして元祖ウイリアムハーシェルの口径122cmの大ハーシェル望遠鏡などについてシミュレーションした結果をUPしたいと思います。でもそれらを、検討すればするほど中村要氏の望遠鏡がいかに秀逸で勘所を押さたものであったかを思い知らされているところです。

(2009年6月20日)

非点収差補正案(1)

非点収差補正案(2)

非点収差補正案(3)

■まずは 口径100mm、F10ニュートン式でシミュレーション

40〜30年前の少年用反射望遠鏡といえばこれが「お決まり」でした。150mmになると途端に高価となり手が出せませんでした。昔の鏡筒を持っている人も多いのではないでしょうか? F10という安全設計のため、コマがアメリカンサイズアイピースの最周辺で少しだけ出るものの画面全体に均一な回折像が得られます。波動SPOT計算をしていますので、SPOTは口径50mmの半分の大きさです。画像は一辺64μmです。

■口径100mm、F10 ハーシェル式(ハーシェルニュートン式も同様)

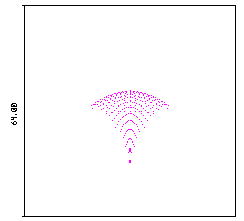

この主鏡でハーシェルニュートンを作ったらどうなるかをシミュレーションしてみました。イメージサークルを直径20mmほど確保しようとすると、主鏡の有効径を副鏡が遮蔽しないためには主鏡を2°ほど傾ける必要があります。結果はご覧の通りで「なんじゃこれは?」 というぐらい乱れたSPOTになってしまいました。視野中心とはいえ、画角が2°あるのですから当然です。コマとアス(アスはコマの2倍以上ある)ため、回折像といえるレベルからほど遠い状態です。ハッキリ言って箸にも棒にも掛からない星像です。

画角0.75°(φ26mm)

画角0.38°

画角0°(中心)

画角0°(中心)

■ウィリアム・ハーシェルの大望遠鏡

ハーシェルは大小さまざまな望遠鏡を製作したそうです。

・7フィート望遠鏡 口径158mm、焦点距離は推測2000mm(F12.7)、筒長7フィート=2.13m

・20フィート望遠鏡 口径305mm、焦点距離は推測6000mm(F20)、筒長20フィート=6.1m

・大20フィート望遠鏡 口径485mm、焦点距離は推測6000mm(F12.7)、筒長20フィート=6.1m

・40フィート望遠鏡 口径1200mm、焦点距離は推定12000mm(F10)、筒長40フィート=12.2m

巨大望遠鏡への道(吉田正太郎著)によると、このうち初めて斜鏡をはずして「フロントビュー」、つまりハーシェル式に改造した、と書いているのは大20フィートで他の望遠鏡はニュートン式かハーシェル式かの明確な記述はありません。

大20フィート望遠鏡はf12.7ですが、収差の量は口径に比例しますから、本当にハーシェル式に改造したのならピントが全く合わせられないほどで、点像には全くならなかったはずです。箸にも棒にも掛からない収差性能なのにハーシェルは一方では高倍率主義だったそうですから非常に矛盾していますね。このへんの謎についてはこう推測します。

・ハーシェルが生きた時代にはニュートン式もカセグレイン式もグレゴリー式も考案された後。

なので性能の劣る方式を積極的に発明する理由は無い。

・「ハーシェル式」は後世の人がそう呼んでいるだけで、ハーシェル自身は金属反射鏡の反射率の

低さに閉口して一部の望遠鏡の斜鏡を仕方なく取り外してフロントビューにした。

発明したわけもないし、あまり名誉なことでもないと思っているのでは??

・フロントビューがまともな星像にならないことはすぐに分かったはず。主鏡の遮蔽を犠牲にして

接眼鏡を光軸にもっと近づけるような使い方をしていたのではないか?

あるいは主鏡を大きく絞って使っていたのではないか?

20mmのイメージサークルの周辺のSPOTも同様に非常に乱れていたので省略しました。SPOT画像は上のニュートン式と同じく一辺64μmです。

ニュートン式では画角があるとコマ収差が発生するというのが一般に言われていることです。しかし、コマ収差は画角に対して正比例的に増大するのに対し、非点収差は画角に対して2乗的に増大します。このハーシェル式では画角が大きいため、非点収差とコマ収差が逆転し非点収差がコマ収差の倍以上にもなっています。

■口径100mmハーシェル式の星像改善

では口径100mmのハーシェル式をどうやったらまずまず使える星像になるのか?

全く手が無いわけでもありません。

次回レポートします。

(2010年1月12日)